ISO9001 COLUMNISO規格の知識コラム(ISO9001)

ISO9001 コラム

2024年の改訂により、ISO9001に「気候変動への配慮」が追補されました。品質マネジメントシステムに気候変動?と驚かれた方も多いかもしれません。

しかし今後の維持審査・更新審査では、この項目への対応が求められる可能性があります。

本記事では、追補の内容とその背景、そして企業がとるべき実務的な対応例について分かりやすく解説します。

ISO・ISMS取得に関して

お悩みはありませんか?

ISO認証機関ジーサーティに

お任せください!

ISO認証取得をもっと早く、負担ゼロに。

2024年2月にISO9001を含め、多くの規格に「気候変動への配慮」が追記、追補改正が行われました。

これらの追補は、ISO9001全体の構成や要求事項に大きな変更を加えるものではなく、基本的な意図は従来と変わりません。

そのため、追補による移行審査はありませんが、移行期間も無いため、すぐに対処した方が良いとされています。

自社の事業活動が気候変動に影響を与えている、または気候変動から影響を受けると判断されたにもかかわらず、対処を行っていない場合は「軽微な不適合」として指摘される可能性があるため、必要に応じた見直しが必要です。

ISO9001では第4章「組織の状況」の2つの項番に、気候変動に関する文言が追補されています。

まず、4.1「組織及びその状況の理解」には、

“組織は,気候変動が関連する課題かどうかを決定しなければならない。”

という文が追加されました。

続いて、4.2「利害関係者のニーズ及び期待の理解」には、

“注記:関連する利害関係者は,気候変動に関する要求事項をもつ可能性がある。”

という注記が追加されました。

先ほども説明させていただいたとおり、あくまで全体的な意図は変わらないため大きな見直しは不要となっておりますが、自社の事業活動が気候変動に影響を与えている、もしくは気候変動によって自社の事業活動に影響が出る場合は対策を施していなければ、指摘される可能性があるため注意が必要です。

ISO9001を含め、多くの規格に「気候変動への配慮」が追記、追補改正が行われた背景として、ISOが2021年に採択した「ロンドン宣言」で、気候変動への対応を国際規格に積極的に取り入れていく方針が示されたためです。

現実に、気候変動は企業の活動に多大な影響を与えています。

たとえば、異常気象の頻発による原材料の調達コスト上昇、洪水や暴風雨による工場や倉庫への損害など、企業の安定した操業にリスクをもたらしています。

こうした状況下では、気候変動によるリスクを「品質リスク」の一種として捉え、マネジメントシステムの中で管理・対応していくことが求められます。

ISO9001における追補は、その第一歩として、企業が自社の置かれた状況を再評価し、気候変動を視野に入れたリスクマネジメント体制を強化することを促しています。

では実際に、今回の気候変動に対して、ISO9001で企業はどの様な対策を取るべきなのか、具体例を挙げながら説明します。

気候変動の追補を受けて、自然災害が事業活動へ与える影響の分析をさらに強化し、その精度を高めることが求められるようになりました。

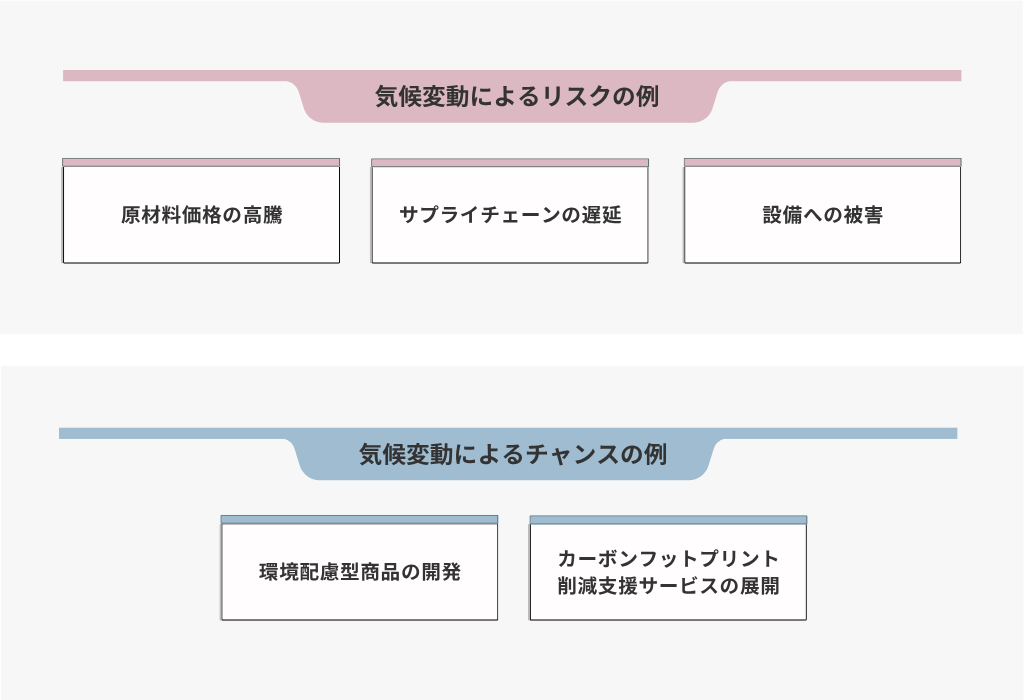

気候変動によるリスクとして、「原材料価格の高騰」や「サプライチェーンの遅延」、「設備への被害」などが挙げられます。

一方で、気候変動は新たなビジネスチャンスを生み出す機会にもなり得ます。たとえば、「環境配慮型商品の開発」や「カーボンフットプリント削減支援サービスの展開」などは企業価値向上の機会にもつながります。

リスクとチャンスを洗い出し、影響度や発生可能性に応じて優先順位をつけて評価することで、より実効性のあるマネジメントを実現できます。

ISO9001のフレームワークに則りつつ、気候変動という外部環境の変化を織り込んだアセスメントが、今後ますます重要になっていくでしょう。

リスクアセスメントで明らかになった気候変動に関する課題や影響を、具体的なプロセスとして整理し、必要に応じてマニュアルや手順書へ明記しておくこと必要があります。たとえば、自然災害への備え、サプライチェーンの見直し、エネルギー消費の最適化など、対応策を組織のルールとして明文化することで、気候変動に対して全社での対応力を高めることが可能になります。

なお、ISO9001は2026年に改訂が予定されており、それまでは今回の追補への対応に留め、大幅な文書構成の見直しは不要と考えられます。

しかし、今後の改訂に備えて不要な内容や重複した手順の削減を進めておくことで、将来的な更新作業の負担を軽減できます。

気候変動への対応においては、教育・訓練の実施も重要な要素です。

例えば、自然災害発生時の対応手順を学ぶ研修や、定期的な防災訓練の実施は、従業員の危機対応力を高め、組織全体のレジリエンス向上につながります。

気候変動リスクへの対応は経営層や品質担当者だけでなく、全従業員が取り組むべきテーマです。

教育・訓練を通じて、組織の意図や目的を全員が共有することで、方針の定着や現場での行動に一貫性が生まれ、継続的な取り組みが可能になります。

さらに、こうした意識啓発を通じて、環境配慮型製品の開発や、新しいサービスモデルの創出といったビジネスチャンスにつながるケースもあります。

気候変動への対応が追補された今、内部監査の実施内容も見直しが必要です。

従来の品質マネジメントの観点に加え、気候変動に関連するリスクが適切に認識・対応されているかを監査で評価することが求められます。

監査においては、書類だけで完結させず、現場の実態確認や関係者へのヒアリングを行うことが重要です。

たとえば、自然災害時の対応マニュアルが実際に理解・運用されているかを確認し、形式的な整備で終わらせないことが信頼性につながります。

また、万が一対応の不備が見つかった場合は、原因分析を行い、再発防止策を検討・実施することが不可欠です。気候変動リスクは一過性ではなく継続的に変化するため、PDCAサイクルに基づいた定期的な見直しと改善が組織の持続性を高めます。

ISO9001における気候変動への対応は、段階的なプロセスで進めることが重要です。

以下に、実務で活用できる対応手順をご紹介します。

気候変動に対応するための活動を進めるには、まず「どの業務領域に関係するのか」「何のために行うのか」などの目的を設定し、影響が及ぶ施設や活動範囲を明確にすることが重要です。

たとえば、自然災害対策は工場や物流部門が主に関係する場合が多く、エネルギー消費削減は開発・設計部門にも関係することがあります。

さらに、対象とする期間(例:中期経営計画に準じた3~5年など)を定めることで、実効性のある取り組み計画を立案・実施しやすくなります。

効果的なリスクマネジメントを行うには、まず気候変動がこれまでに自社へ与えた影響を整理することが出発点となります。

過去の自然災害による設備損壊や供給の遅延、エネルギーコストの変動といった実例を洗い出し、どのような影響があったかを把握しましょう。

加えて、今後予想される気候変動やそれに伴う事業への影響に関する情報も収集します。

国や自治体、専門機関が提供する気候予測や災害リスクマップなどを活用することで、将来起こり得るリスクを想定することが可能です。

こうして得られた情報をもとに、想定される影響をリスト化し、それぞれに対する対応策を検討・立案します。

たとえば、猛暑による従業員の健康リスクや原材料調達の不安定化に対して、具体的な備えを講じる必要があります。

施策の策定にあたっては、優先順位を明確化し、リソースの配分やスケジュールも具体化しておくことで、実行段階での混乱を防げます。

さらに、気候変動に関する社内ポリシー(自社の方針)や手順書にこれら施策を反映させることで、組織全体としての取組みの一貫性を保つことが可能です。

ここで決定した施策は、次に行う「確認と見直し」のプロセスで継続的に評価・改善されるべきものとなります。

洗い出された課題に対して、実効性のある施策を決定し、速やかに実行に移すことが求められます。

気候変動による影響を最小限に抑えるための「予防的措置」や、「対応手順の整備」「インフラ改善」など、組織の実情に即した具体策を検討します。

たとえば、洪水リスクが高い地域では排水設備の強化やBCP(事業継続計画)の見直しが重要となるでしょう。

また、猛暑や寒波の影響がある現場では、作業環境の整備や健康管理対策が施策となります。

実施した施策については、定期的に進捗と効果を確認し、継続的な改善を図ることが求められます。

気候変動に関する取り組みは一過性の対応ではなく、状況の変化に応じた柔軟な対応が重要です。

具体的には、年次レビューや内部監査などの機会を活用し、計画どおりに施策が進んでいるかをチェックします。

定量的・定性的な評価を通じて、目標達成度を把握し、課題があれば速やかに改善策を講じる必要があります。

また、施策による効果が限定的であった場合は、施策内容の見直しや新たな手段の導入も検討するべきです。

たとえば、外部環境の変化や新たなリスクの発生があれば、それに応じて対策も再設計する必要があります。

このように、「計画 → 実行 → 評価 → 改善」のPDCAサイクルを意識した運用を行うことで、気候変動への取組みを継続的に強化する体制が整います。

審査では、気候変動への対応が必要と判断された場合、目標や活動にその要素が反映されているかが確認されます。

気候変動に関連する外部・内部の課題が適切に洗い出され、リスクマネジメントや環境分析に組み込まれているか、目標設定などに反映されているかも重要な確認ポイントです。

ISO9001の追補で「気候変動が関連する課題かどうかを決定しなければならない」とされている通り、気候変動への対応が必須となったわけではありません。

組織の状況を検討した結果、自社の事業活動が気候変動と無関係と判断することも可能です。

ただし、審査においてその判断が問われる場面もあるため、そのプロセスを客観的かつ合理的に説明できるよう準備しておくことが重要です。

たとえば、以下のような対応が推奨されます。

2024年2月の追補により、ISO9001に「気候変動への配慮」が正式に組み込まれました。

今回の改訂は移行審査が不要である一方、移行期間も設けられていないため、すでに運用を開始していることが前提となります。

とはいえ、今回の追補は組織の状況や利害関係者のニーズに気候変動が関係するかどうかを検討することが求められているに過ぎず、全ての企業に大規模な変更を義務付けているものではありません。

関係性があると判断した場合には、リスクアセスメント、マニュアル、教育訓練、内部監査といったQMSの各要素に、気候変動の視点を適切に組み込む必要があります。

対応の有無にかかわらず、判断の根拠や記録を残し、審査での説明責任を果たせる体制を整えておくことが今後ますます重要になるでしょう。

SNSでシェアする

株式会社GCERTI-JAPANは

ISO審査機関です。

コラムの内容やISOに関することでお困りの際はお気軽にご相談ください。

ISO審査員がお答えします。

一審査員として、社会貢献ができるよう努めてまいります。 また、営業面ではお客様にとって、より良い提案ができるよう、お客様とのコミュニケーションを大事にしております。

お問い合わせはこちら