ISO9001 COLUMNISO規格の知識コラム(ISO9001)

ISO9001 コラム

「ISO9001を取っても効果が見えない」「更新の意味がわからない」。

そんな企業担当者の声の裏には、制度よりも運用側の問題が隠れているケースが考えられます。

この記事では、“意味がない”と感じる理由、そして自社に原因がある場合の改善策を解説します。

目次

ISO・ISMS取得に関して

お悩みはありませんか?

ISO認証機関ジーサーティに

お任せください!

ISO認証取得をもっと早く、負担ゼロに。

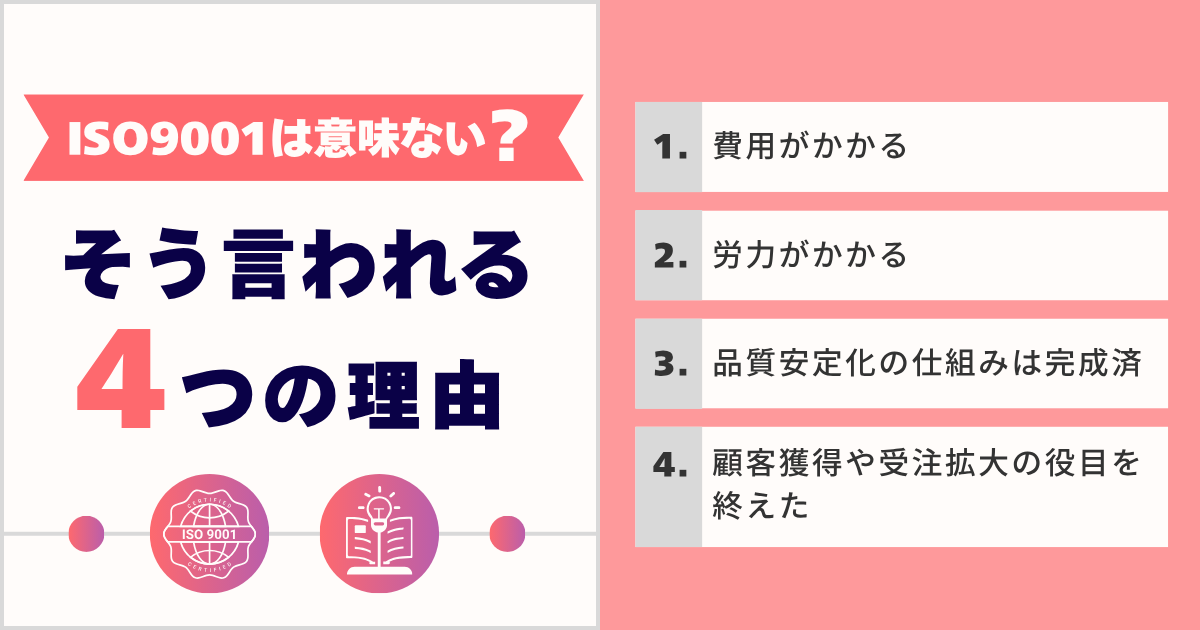

ISO9001の更新をやめたり、認証を返上する企業も少なくありません。

その理由を見ていくと、「費用や手間などの負担が大きい」「思ったほど効果が得られない」のいずれかに大きく分けられます。

詳しくは以下の記事で解説しています。

ISO認証を取得するデメリット・注意点 – ジーサーティ・ジャパン

ISO認証を返上する企業が増えているのはなぜ?メリットとデメリットを解説

ISO9001は、取得時だけでなく維持・更新にも費用が発生します。

審査費用に加え、社内の人件費や、必要に応じてコンサルタント・ツール導入などのコストもかかり続けます。

こうしたコスト負担が積み重なり、「費用に見合う効果が感じられない」として、ISO9001の継続に疑問を抱く人も少なくありません。

詳しくは以下の記事で解説しています。

ISO9001取得後の維持費(ランニングコスト)とは? – ジーサーティ・ジャパン

ISO認証の費用を知ろう!取得費用・維持費用と費用対効果の考え方を解説

ISO取得に必要な費用について【審査費用とコンサル費用】 – ジーサーティ・ジャパン

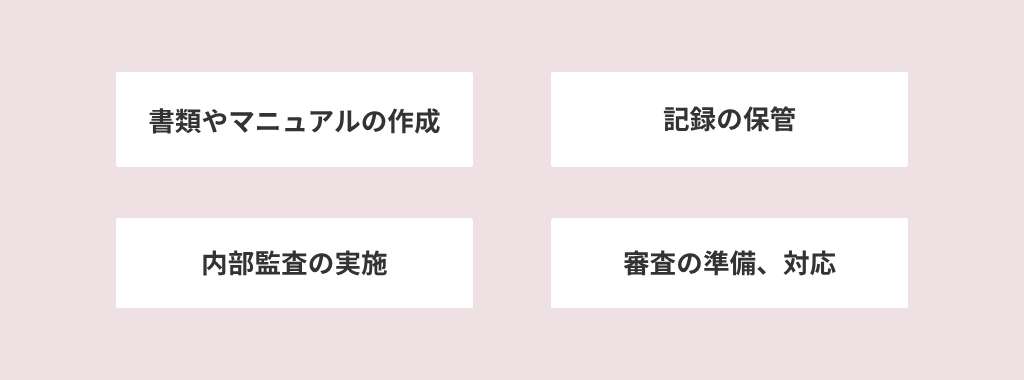

ISO9001を維持するには、日常業務とは別に多くの作業が発生します。

代表的なものとしては、

などが挙げられます。これらは品質管理の基本ではありますが、担当者にとっては相当な負担です。

本来の業務に加えて「ISOのための作業」に時間を取られることで、次第に継続の意義を見失ってしまうリスクもあります。

品質安定化の仕組みが完成した場合も同様です。

品質安定化を目的にISO9001を導入した企業では、仕組みが完成すれば対外的な認証アピールの必要性は低くなります。

また、安定した生産体制が確立されるほど、認証維持にかかるコストとの費用対効果が得られず、「更新は不要」と判断されがちです。

ISO9001の取得自体が目的化していた場合、受注や売上の拡大といった即時性のある効果が重視される傾向があります。

その結果、運用プロセスの改善など中長期的な成果が見えにくく、構築や運用の労力を負担と感じてしまうことも。

また、すでに品質管理システムが整っている企業では、導入による新たなメリットを実感しづらいという点も想定されます。

取引先からの条件や入札時の加点など、外部要因からの導入の場合は、状況の変化とともに目的が失われることがあります。

特に、顧客獲得のチャンスを広げるために導入した企業では、条件変更や取引終了のタイミングで、継続や更新を見直すケースが増えています。

ここで、ISO9001の維持にかかる“負担”の面を整理しましょう。

費用や労力といった負担は、日々の運用によるものと、更新・審査対応によるものに分けられます。

こうした負担の特徴と解決のポイントを見ていきましょう。

かつてのISOは、大企業を前提とした厳密な文書管理や手順遵守が求められていましたが、今もその旧来型の運用を続けている企業も少なくありません。

また、中小企業にとっては負担が大きく、形だけの運用になりがちです。

しかし、現在のISO9001は自社規模や業務に合わせたフレキシブルな構築・運用が可能で、システムを見直すことで負担を軽減できます。

ISOは2008年ごろから柔軟な運用へと変化し、2015年の改訂で自社に合わせた構築がより可能になりました。

しかし、それ以前に取得した企業では、当時の厳格な運用方法のまま継続しているケースがあります。

その結果、過剰な管理や手順に縛られて「ISOは負担が大きい」と感じてしまうことが多いのです。

審査対応での負担を感じる場合は、まず自社の運用が旧来型のままになっていないかを点検し、改善できる部分は見直していきましょう。

また、審査そのものに対する負担を軽くするには、次のような工夫も有効です。

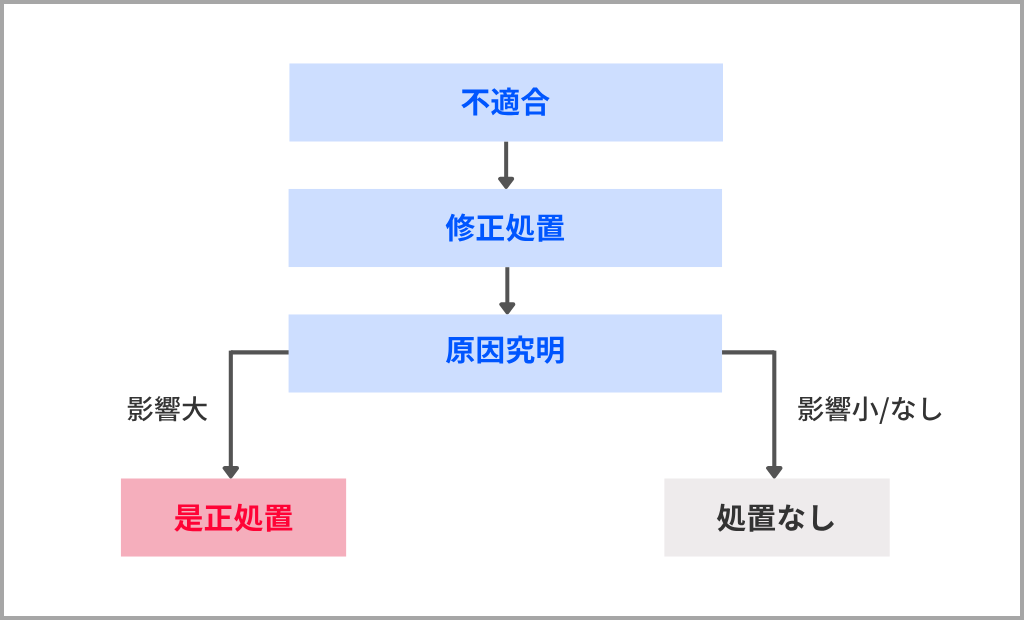

※「不適合」の指摘に対しては、大小かからず適合する活動が求められます。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

ISOで求められる是正処置とは? – ジーサーティ・ジャパン

ISO9001を「意味がない」と感じる声がある一方で、効果を実感している企業も多くあります。

ここでは、ISO9001がもたらす主な効果と費用対効果を高めるポイントを見ていきます。

ISO9001の認証取得・運用にあたって構築する品質マネジメントシステムは、品質管理の仕組みを整えるうえで大きな効果があります。

システムに基づいて業務を運用することで、工程のばらつきを抑え、安定した品質を維持しやすくなります。

状況の変化によって負担とのバランスが崩れるケースを除けば、品質管理体制を整える手段としてISO9001は有効と言えます。

ISOの取得を「どう活用するか」という目的がはっきりしていれば、費用対効果を高めることができます。

一方で、取得そのものが目的化すると、システム構築の重点が曖昧になり、品質改善や信頼性向上といった本来のメリットを得にくくなります。

例えば、必要な範囲だけに認証を限定したり、認証取得後の企業としての行動方針を明確にすることで、運用の負担を抑え、効果の向上につながります。

下記の表からもわかるように、ISO9001は、特に中国やヨーロッパ諸国で取得している企業が多く、国際的に“信頼の指標”として広く認知されています。

| 中国 | 280,386 |

|---|---|

| イタリア | 95,812 |

| ドイツ | 47,868 |

| インド | 34,397 |

| 日本 | 33,330 |

| スペイン | 30,801 |

| イギリス | 25,292 |

| フランス | 21,696 |

| アメリカ | 20,956 |

| ブラジル | 17,952 |

| 中国 | 280,386 |

|---|---|

| イタリア | 95,812 |

| ドイツ | 47,868 |

| インド | 34,397 |

| 日本 | 33,330 |

| スペイン | 30,801 |

| イギリス | 25,292 |

| フランス | 21,696 |

| アメリカ | 20,956 |

| ブラジル | 17,952 |

そのため、中国や欧州の企業と取引する際には、ISO9001の認証がアピールポイントになりやすく、場合によっては取引条件となることもあります。

また、海外との取引機会がある企業にとっては、認証を維持することで費用対効果を高めやすいとも考えられます。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

ISO9001認証取得企業数の推移 – ジーサーティ・ジャパン

2015年度版の改訂ではISO9001の考え方が大きく変わり、より実務に即した柔軟な品質マネジメントシステムの構築が可能になりました。主な改正ポイントは4つあります。

これにより、大企業中心だった旧来型の仕組みから脱し、自社の規模や業種、目的に合わせた運用がしやすくなっています。その結果、必要最小限の負担で、効果的なマネジメントシステムを維持できるようになり、より効果を得やすくなりました。

詳しくは以下の記事でも解説しています。

【ISO9001:2015年度版】要求事項の改正ポイントを分かりやすくまとめました

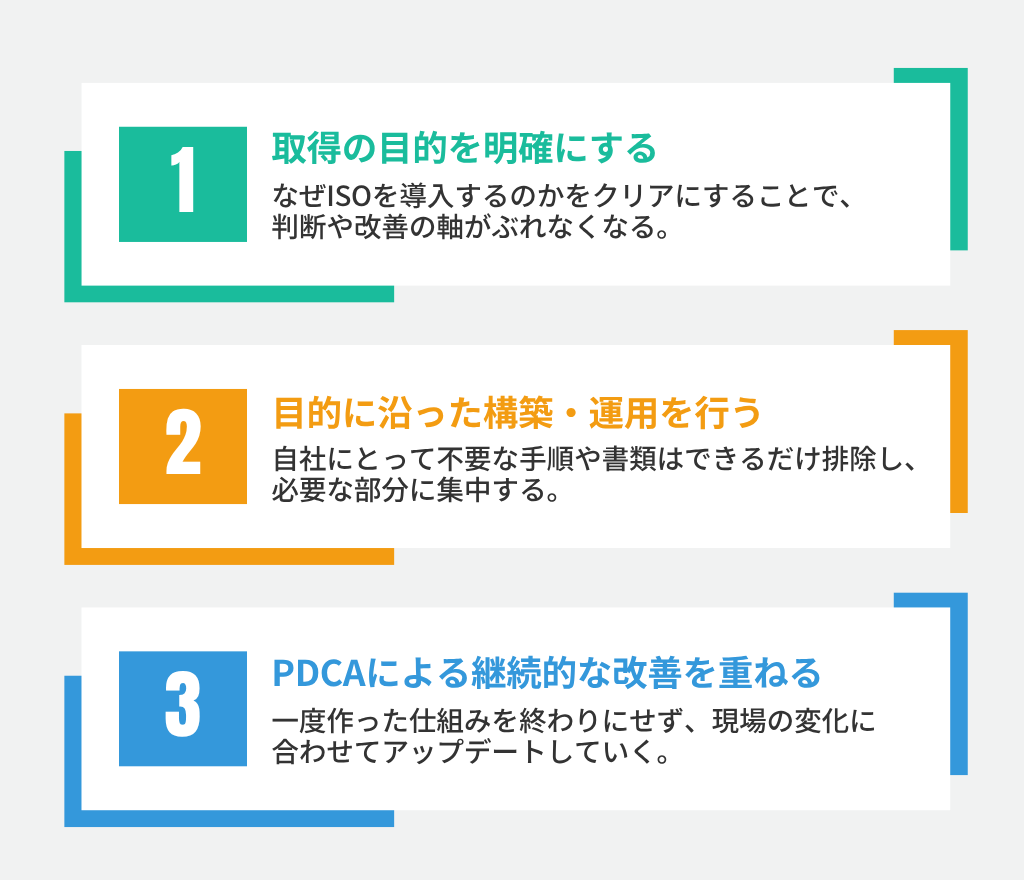

ISO9001を「自社の力に変える」ためには、次の3つの視点が欠かせません。

ISO9001を自社に合った形へ磨き続けることで、効果的・効率的に力を発揮する品質マネジメントへと進化させることが期待できます。

ISO9001が「意味がない」と感じられるのは、制度そのものではなく、自社との向き合い方に課題があるケースが往々にしてあります。

更新を迷う企業も、これから取得を検討する企業も、目的を明確にし、自社に合った形で運用すれば、ISO9001は確かな効果を発揮します。

「カタチ」ではなく「仕組み」として活かすことで、品質の安定と信頼性向上を両立できるはずです。

SNSでシェアする

株式会社GCERTI-JAPANは

ISO審査機関です。

コラムの内容やISOに関することでお困りの際はお気軽にご相談ください。

ISO審査員がお答えします。

一審査員として、社会貢献ができるよう努めてまいります。 また、営業面ではお客様にとって、より良い提案ができるよう、お客様とのコミュニケーションを大事にしております。

お問い合わせはこちら